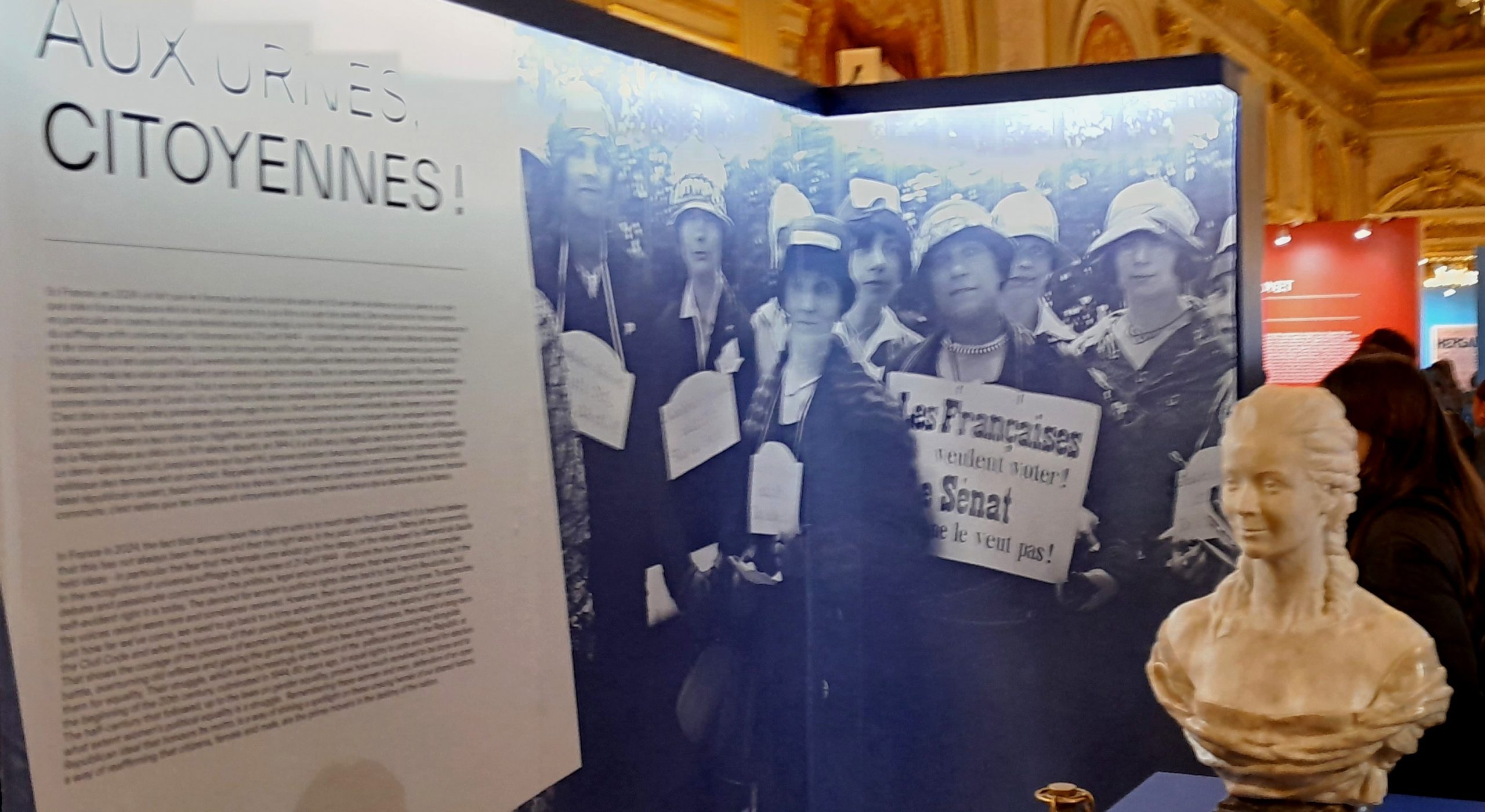

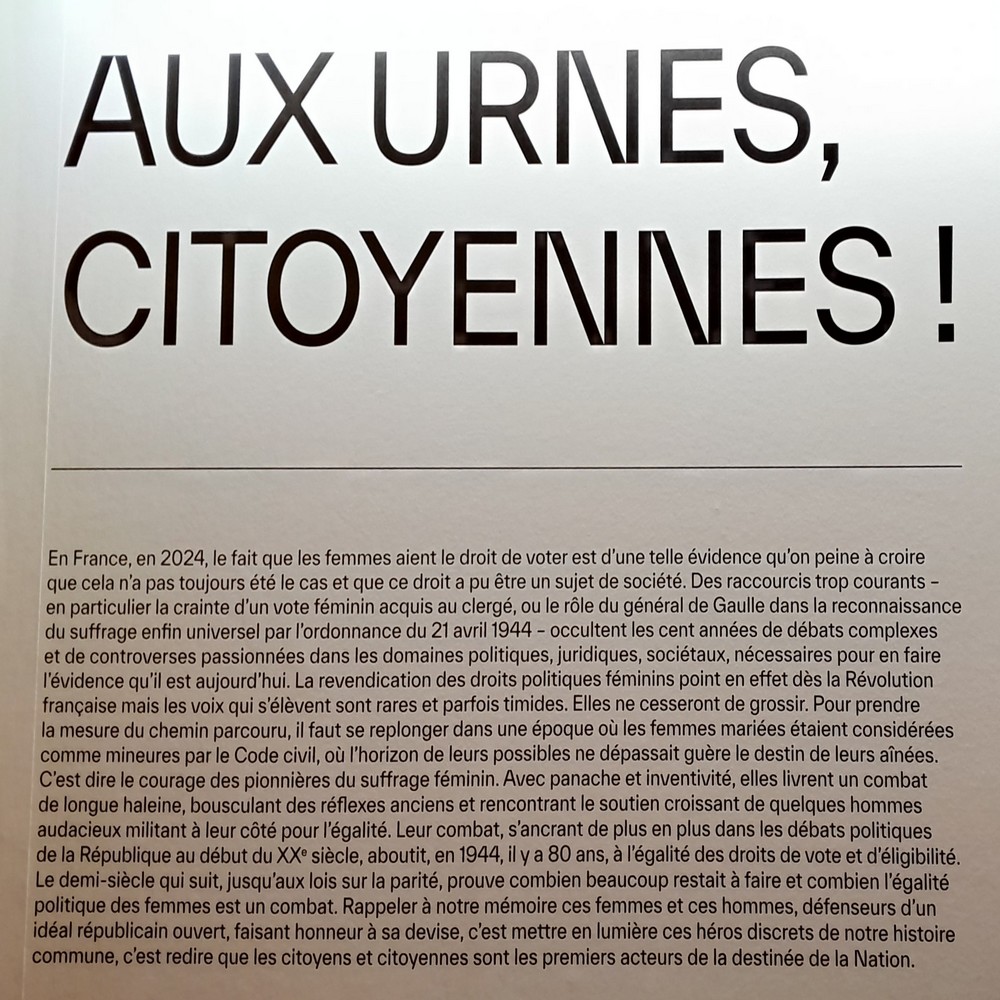

En préambule au 80e anniversaire de l’ordonnance reconnaissant le droit de vote et l’éligibilité aux Françaises en 1944, l’Assemblée nationale du 8 au 26 mars 2024 organisait, à l’initiative de la Présidente Yaël Braun-Pivet, une grande exposition : Aux urnes, citoyennes !

Affiches, manuscrits, journaux anciens, notes de police sur les mouvements féministes, objets militants, extraits de débats parlementaires : une exceptionnelle collection d’archives et de documents permet de reconstituer le long combat mené par des femmes et des hommes courageux pour l’égalité politique.

Le parcours débute par un buste d’Olympe de Gouges et s’achève par celui de Marianne sous les traits de Mahsa Amini. A la première on doit en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et de nombreux écrits et pamphlets en faveur des droits civils et politiques des femmes. La seconde, Mahsa une jeune iranienne décédée le 16 sept 2022 des coups reçus par la police iranienne des mœurs pour avoir pour avoir découvert ses cheveux, restera la figure de la première révolution initiée par les femmes, dans le cas présent contre le régime dictatorial et répressif toujours en place en Iran.

PETIT HISTORIQUE: Voici les principales dates de cette lutte pour obtenir le droit de vote et l’éligibilité des femmes françaises:

- Dans la première moitié du XIXe siècle le Saint-Simonisme et le Fouriérisme militent pour le droit de vote des femmes. Cependant la plupart des femmes qui s’impliquent dans ces mouvements et que la cause féministe naissante interpellent les quittent, les trouvant trop tièdes sur ce sujet.

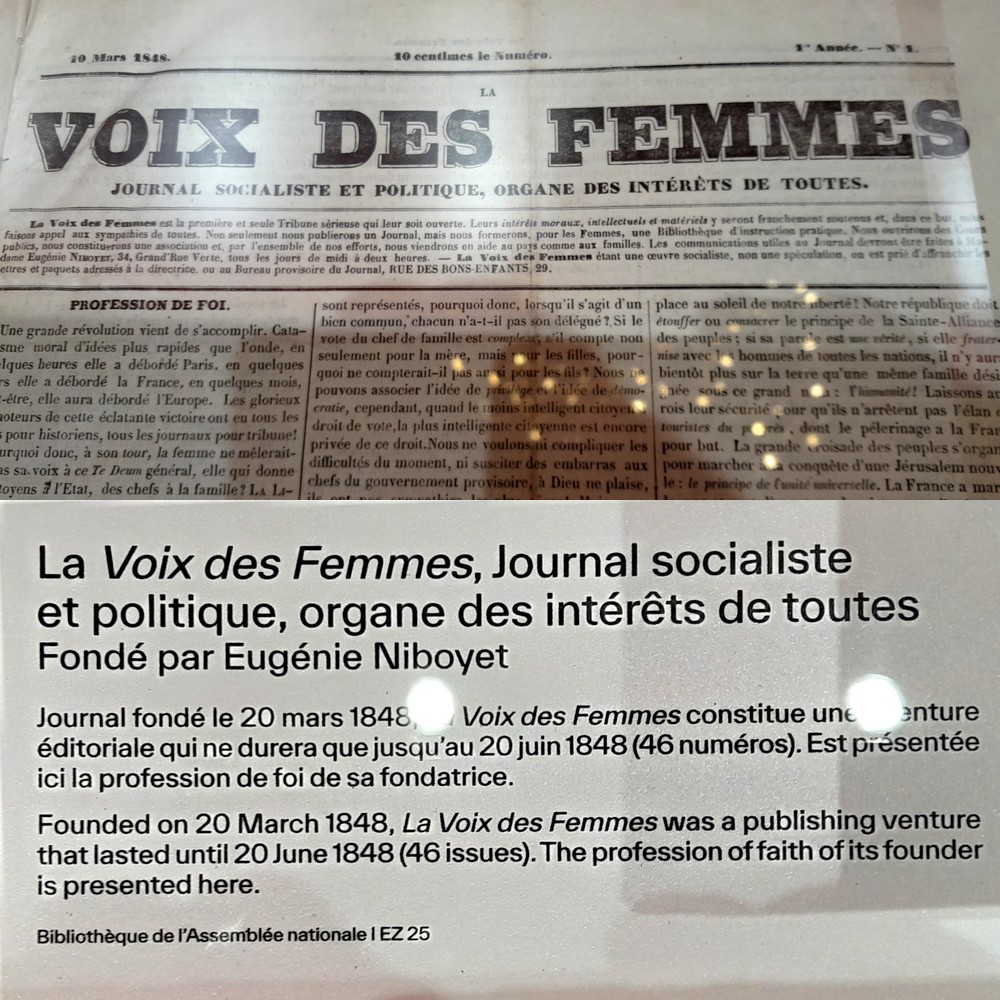

- 1848: le club La Voix des femmes cherche à « rendre visible l’illogisme de la mise à l’écart des femmes dans le domaine politique » en encourageant une candidature de George Sand aux élections législatives.

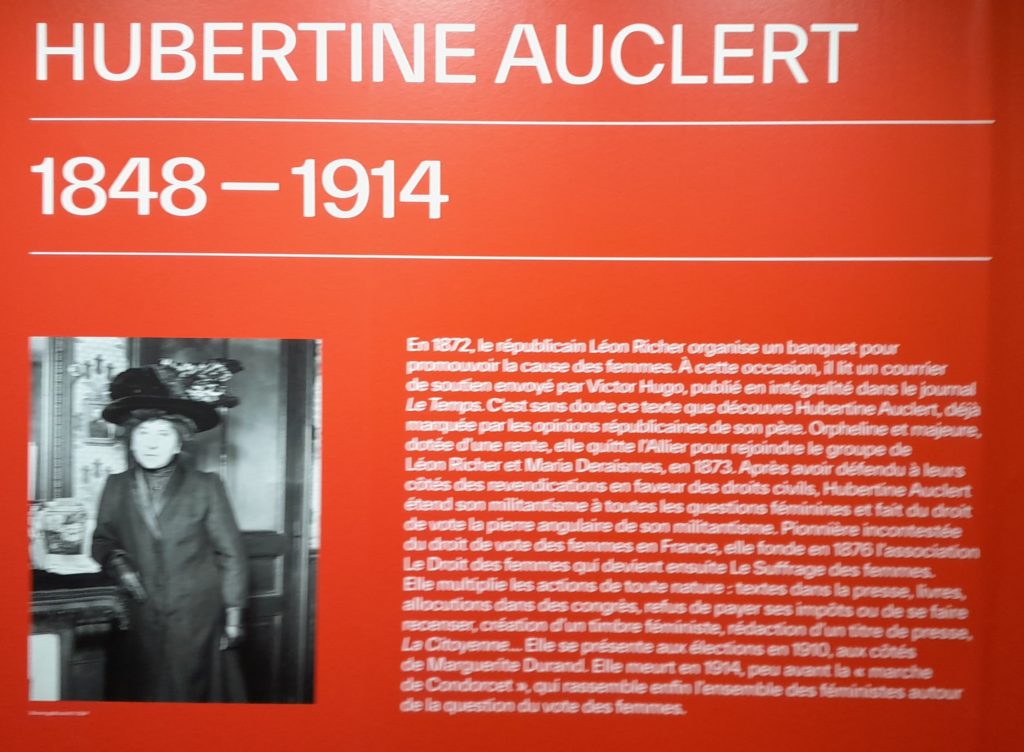

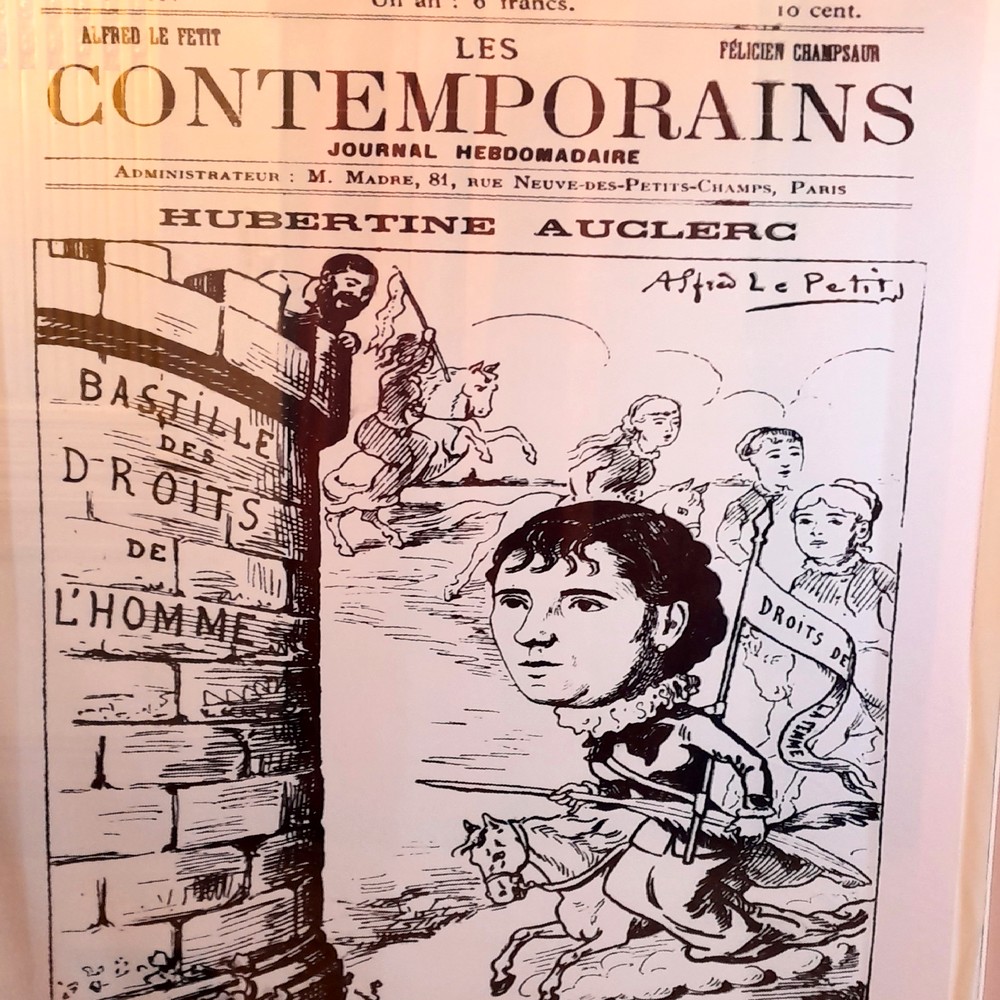

1876: Hubertine Auclert fonde le premier groupe suffragiste français : la société le Droit des femmes.

- 1881: Léonie Rouzade se présente lors des élections municipales dans le 12e arrondissement de Paris. Les autorités n’interdisent pas le décompte des voix se portant sur son nom, mais elle n’est toutefois pas élue.

- 1885-1893: d’autres campagnes suffragistes, soutenues notamment par la Fédération républicaine-socialiste, aboutissent à la candidature de femmes à différentes élections municipales.

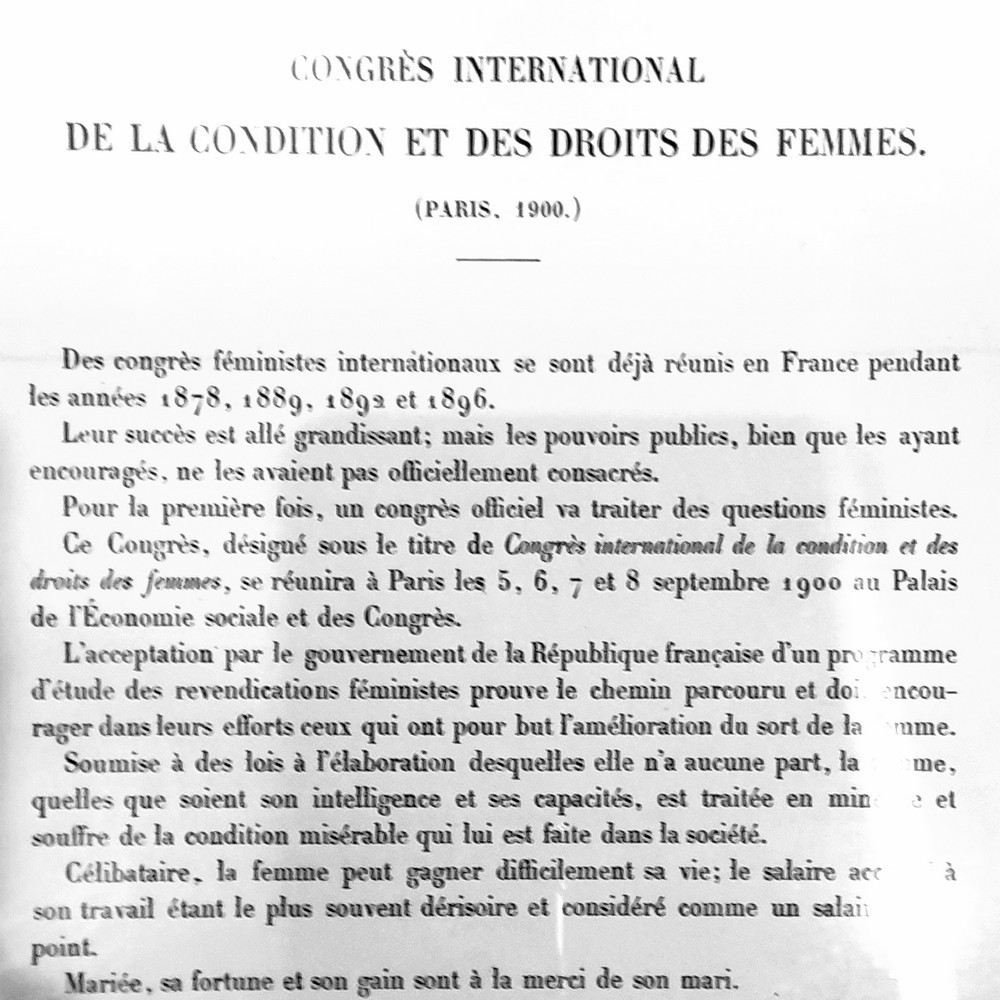

- 1896: lors du troisième Congrès féministe mondial, les principales associations féministes françaises s’accordent pour la première fois sur l’opportunité d’accorder le droit de vote aux femmes.

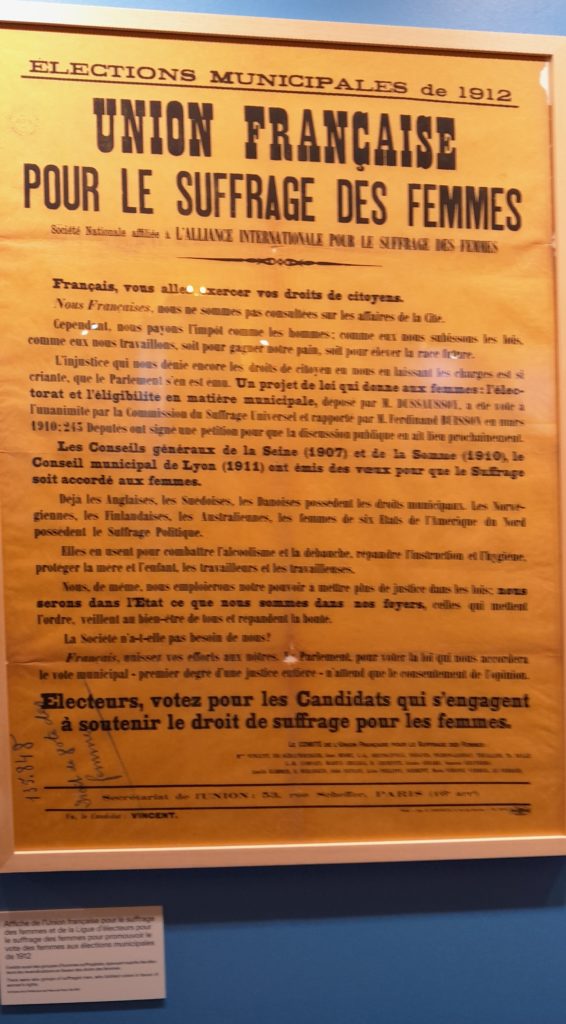

- 1906: la loi de Paul Dussaussoy permet aux femmes de s’exprimer « dans les élections aux conseils municipaux, aux conseils d’arrondissement et aux conseils généraux ».

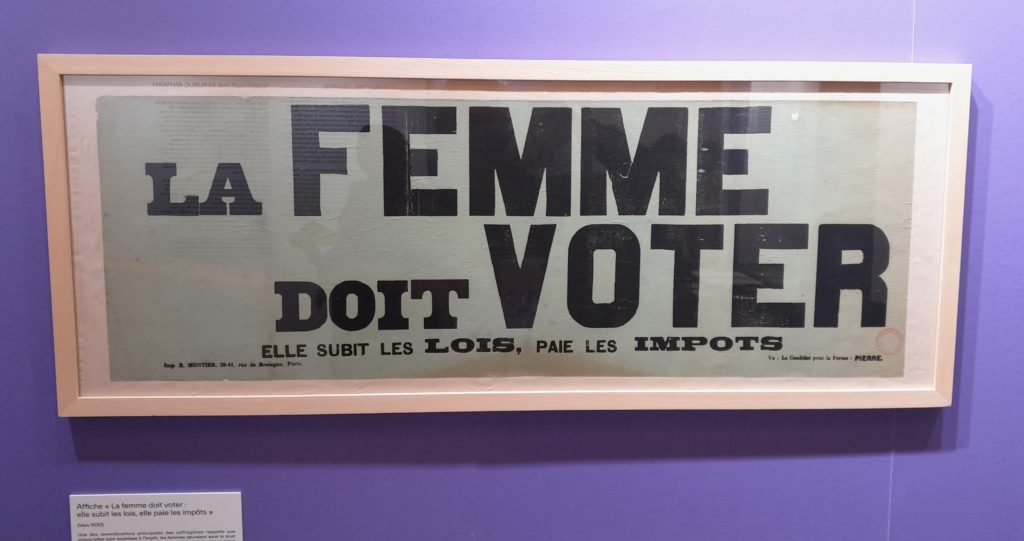

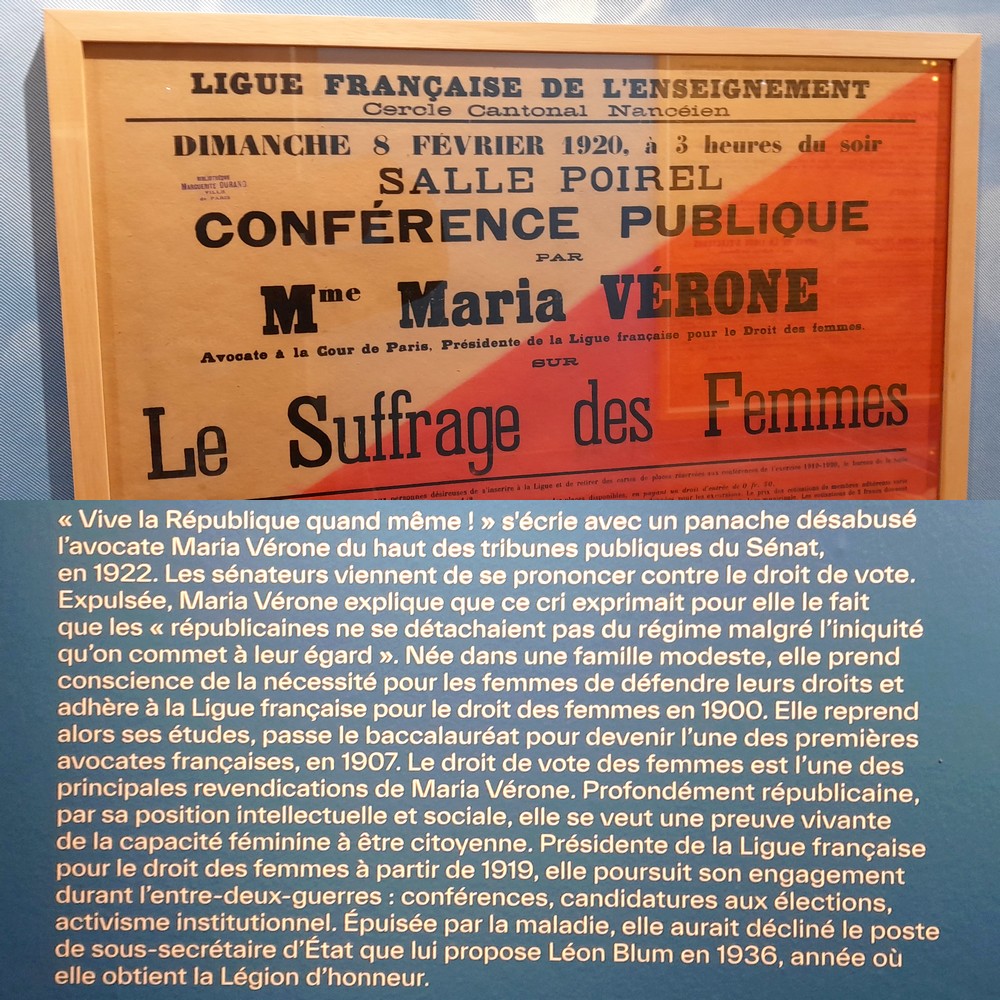

- 1909: le groupe pour la défense des droits des femmes et la commission du suffrage universel dépose ensuite un rapport favorable à la réforme. Mais le Sénat s’y oppose, il fera d’ailleurs systématiquement obstacle pendant des décennies

- 1914: le quotidien national Le Journal et des mouvements suffragistes organisent un référendum officieux auprès des femmes pour permettre de connaitre le positionnement des Françaises au sujet du droit de vote. Résultat, environ 506 000 bulletins Pour et seulement un peu plus d’une centaine d’avis défavorables

Le 5 juillet 1914, au moins 2 400 « suffragettes » manifestent à Paris à l’instigation de la journaliste Séverine103,77. - 1919: le pape Benoît XV se prononce officiellement pour le vote des femmes.

- 1919-1940: des propositions de loi en faveur du vote des femmes sont votées par la Chambre des députés, avant que le Sénat ne les rejette, soit en repoussant indéfiniment leur examen, soit en s’y opposant par le vote.

- 1925: la Chambre des députés adopte par 390 voix contre 183 une proposition de loi en faveur du suffrage des femmes lors des élections municipales et cantonales. De nombreuses femmes sont élues aux élections municipales, le Parti communiste français ayant été le 1er parti français à présenter des femmes en position éligibles. Leurs élections sont annulées par les préfets, mais le Conseil d’Etat rétablie la valeur du vote. Joséphine Pencalet est une des élues.

- 1936: la Chambre des députés se prononce à l’unanimité pour le suffrage des femmes (475 contre 0), mais le texte n’est jamais inscrit à l’ordre du jour du Sénat

- 21 avril 1944: le droit de vote est accordé aux femmes en Métropole par une ordonnance du Comité français de la Libération nationale, signée par Charles de Gaulle depuis Alger. Le droit de vote des femmes est confirmé par l’ordonnance du 5 octobre sous le Gouvernement provisoire de la République française, mais il n’est utilisé que le 29 avril 1945 pour les élections municipales, puis en octobre pour les élections à l’Assemblée constituante